Serge Avedikian

Acteur éclectique (cinéma, télévision théâtre), metteur en scène et réalisateur, Serge – né Sahak – Avedikian incarne à lui seul tout un pan de la richesse du monde arménien. Cet éternel beau ténébreux aux yeux magnétiques en a surpris plus d’un. Son dernier coup d’éclat aura été sa métamorphose en Sergueï Paradjanov dans un film pour le cinéma dont il a également été le réalisateur. La troublante ressemblance avec celui qu’il a bien connu et qu’il considère comme son père spirituel a laissé plus d’un spectateur admiratif. Car s’il est un point commun entre les deux hommes, c’est bien la fragmentation de l’instant. À la façon des collages de Paradjanov, Serge Avedikian entend retrouver une unité au travers des fragments une entité, tirer de son expérience arménienne une source d’énergie au service de la création universelle.

Serge Avedikian interprétant Serguëi Paradjanov (2013) © DR

Trois lieux continuent de travailler le corps et l’âme de ce voyageur éternel façonné par sa double appartenance. Il y a l’actuelle Arménie, son pays natal où il a passé les quinze premières années de sa vie ; la France, sa patrie d’adoption, adulée par ses parents qui l’ont quittée adolescents pour la terre promise arménienne. Et puis il y a Sölöz, le berceau de la famille Avedikian. Situé à quelques encablures de Bursa dans un paysage idyllique, ce paisible village constitue la matrice de Serge, le lieu de départ et de (l’impossible) retour. À trois reprises en 1987, 2003 et 2007,

il s’est rendu muni d’une caméra sur la terre de son grand-père paternel, Avedis, non pas pour entendre les os craquer sous la terre, mais pour interroger ses nouveaux habitants sur un passé qui ne passe pas.

"Nous avons bu la même eau", son documentaire sur les traces de la vie arménienne à Sölöz, est le fruit d’un long voyage intérieur sur les traces de l’indicible et de son déni.

"Nous avons bu la même eau" (2008)

Sur les traces de Marry Graffam

Alice Tateossian, la grand-mère maternelle de Serge, est née à Sebastia (l’actuelle Sivas en Anatolie centrale) en 1914 (ou 1915). Son vrai prénom était Chorig. Seule survivante du génocide, elle dû son salut à l’action de la missionnaire américaine Mary Graffam qui, parmi des milliers d’orphelins, a recueilli la petite fille qu’elle a rebaptisée Alice. « Ma grand-mère considérait cette missionnaire comme sa propre mère.

Elle vécut sous sa protection pendant cinq ans, et assista à son agonie. À sa mort en 1921, elle lui caressa le visage et lui dit « adieu maman » »

raconte Serge. La missionnaire américaine avait, au cours de cette période trouble, réussi à sauver en les cachant des centaines de filles arméniennes menacées d’enlèvement et de conversion par leurs voisins musulmans.

Un an après la mort de sa seconde maman, en 1922, Alice est allée en Grèce où elle est demeurée jusqu’à l’adolescence. Comme tant d’autres orphelines arméniennes, elle a cherché un mari par le biais de la filière des photographies. C’est ainsi qu’elle a épousé à l’âge de 16 ans un certain Mesrob Papazian de Paris qui avait choisi sa photo entre plusieurs clichés.

Mary Graffam

Avedis de Sölöz

En 1981, dans le cadre d’un travail documentaire sur la mémoire arménienne, Serge a enregistré son grand-père paternel, Avedis. Né en 1900, Avedis Avedikian avait une sœur Maryam, deux frères Sahag et Hovannès, l’aîné, et un jeune frère dont on ignore le prénom et qui était décédé avant le génocide. Sölöz, lieu de naissance du grand écrivain Hagop Ochagan, était à l’époque une petite ville de 4 000 âmes, où les Arméniens formaient avec les Grecs un tiers de la population. Ils excellaient dans les métiers du tissu, de la soierie. En 1915, la famille Avedikian a été déportée. Au bout de quelques semaines en charrette, ils sont arrivés épuisés à Konya. « La ville de Konya a été durant un certain temps un rempart formidable aux déportations grâce à l’action de son gouverneur Celal Bey » indique Serge. Mais lorsque Celal Bey a été destitué le 3 octobre 1915, les déportations ont repris à Konya.

« Sur place, le bruit courait qu’il ne fallait pas rester en ville mais se disperser dans les villages alentour.

Le mot d’ordre était « ne continuez pas vers Der ez-Zor, vers les caravanes et les trains, mais dispersez-vous » »,

rappelle Serge. Les Arméniens ne savaient pas précisément d’où provenaient ces rumeurs mais ils ont fait confiance au bouche à oreille. C’est ainsi qu’Avedis et la plupart de sa famille et des déportés de Sölöz ont survécu au génocide, demeurant à Konya jusqu’à la fin de la Première guerre mondiale. De retour à Sölöz en 1919, ils ont repris leur maison qui avait été occupée par leurs anciens ouvriers turcs. Pour parer à toute menace, ils se sont organisés en groupe d’autodéfense avec le soutien des troupes grecques, en guerre contre les Turcs, qui ont réussi à contrôler la région à partir de l’été 1920.

Mais en 1922, la retraite grecque face à l’avancée des troupes nationalistes de Mustafa Kemal les a contraints à un second exil, cette fois définitif. Ils ont pris le premier bateau au large du petit port de Gemlik, près de Sölöz, qui se rendait en Bulgarie. Puis ils se sont installés à Ruschuk, une petite localité à forte concentration arménienne près de Plovdiv. C’est là qu’Avedis a épousé Aghavni, une jeune fille de Sölöz au teint clair qui lui avait été promise alors qu’ils étaient enfants. De cette union sont nés six enfants, cinq filles et un garçon : Khenganouch, Zarouhi, Baydzar, Vartouhi, Yvette et Grégoire, le père de Serge.

En 1930, l’année de la naissance de Grégoire, les Avedikian ont quitté la Bulgarie pour Marseille en France, où s’était installé Hovannès, le frère aîné d’Avedis. « On l’appelait « Hanné », ce qui dans le dialecte de Sölöz signifie « le grand ». Je me souviens qu’il avait un trou au front. C’était la trace d’un coup de baïonnette que les Turcs lui avaient donné » se rappelle Serge qui, en parlant de son père, ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire : « Mon père était un Marseillais pur jus, il n’a jamais perdu son accent comme s’il l’avait entretenu toute sa vie. Mon père avait juste 18 ans et ma mère 10 quand ils ont quitté la France. Le hasard a fait qu’ils se sont trouvés dans le même bateau. »

La famille Avedikian en Arménie en 1960. De gauche à droite sa soeur Marguerite, son grand père Avedis, sa grand-mère Aghavni, sa mère, Suzanne, son père Grégoire et Serge © Collection personnelle Serge Avedikian

Fils « d’Akhpars »

Serge est né le 1er décembre 1955 à Erevan, plus précisément dans le quartier d’Aghparachen. « Les rapatriés de 1947 se sont très vite fait à l’idée qu’ils allaient repartir ou s’intégrer. Mon père par contre ne s’y est jamais fait. Le soir, lors des veillées, il nous lisait Le Comte de Monte Cristo d’Alexandre Dumas qu’il avait appris par cœur. Inconsciemment il s’était mis dans la peau du personnage d’Edmond Dantès, l’Arménie soviétique était devenu son château d’If ». Était-il perçu différemment, lui le fils « d’Akhpars » (terme qui désigne les Arméniens de la diaspora) ? « On ne nous regardait pas pareillement, on m’appelait « François » parce que je portais un béret et que je venais de France. Pourtant, je parlais à peine le français. » se souvient-il. Serge a vécu les années 1960 dans l’insouciance et l’ouverture sur le monde. Comme les jeunes de l’autre côté du rideau de fer, il se passionnait pour les Beatles, les Rolling Stones qu’il écoutait sur des bandes magnétiques enregistrées. Le niveau culturel de l’Arménie soviétique était très développé, tous les moyens étaient bons pour s’instruire. Sa mère l'obligeait à aller une fois par semaine au cinéma. Une sorte de rite.

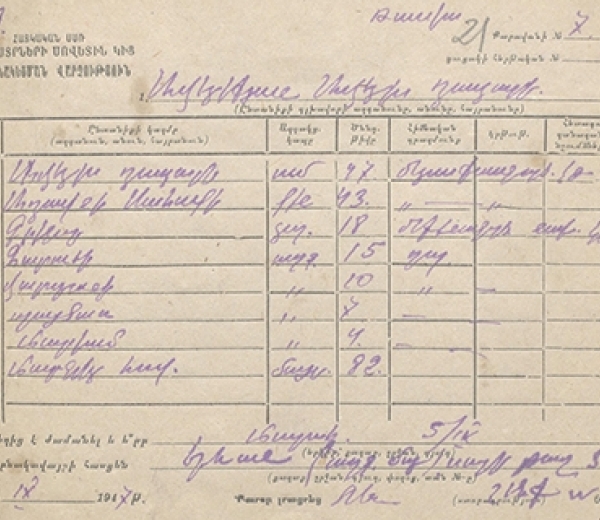

Datant de 1947, ce document des archives nationales arméniennes atteste de l'entrée en Arménie soviétique de la famille Avedikian. © Aimable autorisation des archives nationales d'Arménie

« En arrivant en France en 1970, j’avais perdu mon passeport soviétique et n’avais pas encore la nationalité française. Je me retrouvais bien dans l’idée d’apatride par rapport à la situation que je vivais ; l’Arménie n’avait jamais été mon pays puisque mes parents n’y étaient pas nés mais le fait que j’y sois né, fait de ce pays ma terre natale. Apatride veut dire que je peux aussi bien me sentir d’ici et m’engager là-bas. Je veux garder ma liberté de ne pas avoir à choisir » affirme-t-il.

Suzanne et Grégoire à Erevan en 1955,© collection privée Serge Avedikian

Son identité plurielle l’a longtemps poursuivi, mais aujourd’hui et après tout le ce chemin accompli, il vit en paix avec sa dualité. C’est que son travail documentaire sur son histoire familiale et ses racines l’a aidé à trouver une sorte de juste milieu entre ce qu’il y a d’arménien et de français chez lui. Lui qui a appris à parler le français quasiment sans accent dès l’âge de quinze ans n’avait aucun problème pour dire qu’il était Arménien et qu’il venait d’une République soviétique perdue dans le Caucase. Du reste, ses premiers rôles au cinéma n’avaient rien à voir avec ses origines, même s’ils concernaient le fait minoritaire. Avec Nous étions un seul homme (1979), Serge a joué dans un des premiers films traitant de l’homosexualité au cinéma. La même année, il a tourné dans Le Pull-over rouge, son autre grand succès cinématographique de l’époque.

Affiche du "Pull Over Rouge" (1979)

Explorateur de la mémoire arménienne

Mais lorsqu’en mars 1981, naît son fils aîné Hovnatan et qu’un mois après décède son grand-père Avedis, Serge prend conscience de la nécessité de la transmission à la génération qui suit. Avec son complice, le cinéaste Jacques Kébadian, et Georges Kiledjian, il crée en 1982 l’Association Audiovisuelle Arménienne (A.A.A.). De 1981 à 1988, plusieurs films documentaires sur la mémoire arménienne sont diffusés à la télévision française. De 1984 à 1988, il fait connaître au grand public et à la critique une pléiade de créateurs arméniens : Malian, Paradjanov, Pelechian, Dovlatian, Hovanessian, Haghverdian, ainsi que des cinéastes de la diaspora : Egoyan, Ovanessian, Bezdjian.

Habité constamment par ces trois lieux géographiques et historiques, Serge espère qu’un jour un dirigeant turc « outrepassera la realpolitik pour faire du passé quelque chose de positif. Mais pas comme une brèche ouverte. » Car à ses yeux le problème est que les Arméniens sont surinformés sur leur histoire. « Nous avons une approche presque monomaniaque à ce sujet, parce qu’il y a un manque, il y a une injustice. Par contre, côté turc, je pense qu’il y a un manque d’information, un manque de clarté, d’approfondissement de la question. C’est très déséquilibré, humainement. Notre pathologie est inversée contrairement aux Turcs, si on n’équilibre pas on n’arrivera pas à dialoguer » explique-t-il.

Viscéralement de son époque, Serge a fait du dialogue arméno-turc un moyen de renouer avec ses racines, mais aussi de traverser le miroir.

Un voyage rendu plus aisé par le fait qu’il se moque des frontières et des drapeaux. Lui, le maillon de cette chaîne infinie qui lie le passé au futur, demeure les pieds sur terre et la tête dans les astres.

Cette histoire a été vérifiée par l’équipe de chercheurs de 100 LIVES